從原位實驗到數值模擬的多尺度驗證

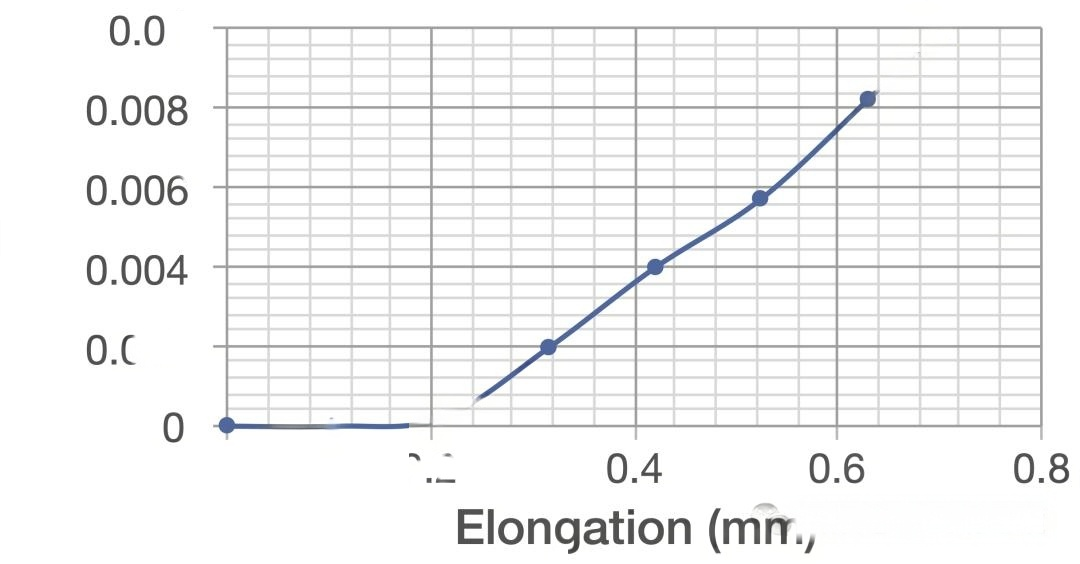

原位拉伸與 SEM 觀察

使用 Phenom XL 臺式掃描電鏡結合拉伸樣品臺,在低真空下實時觀察拉伸過程。加載速率為 0.033mm/min,實時記錄拉力與位移。

結果顯示:

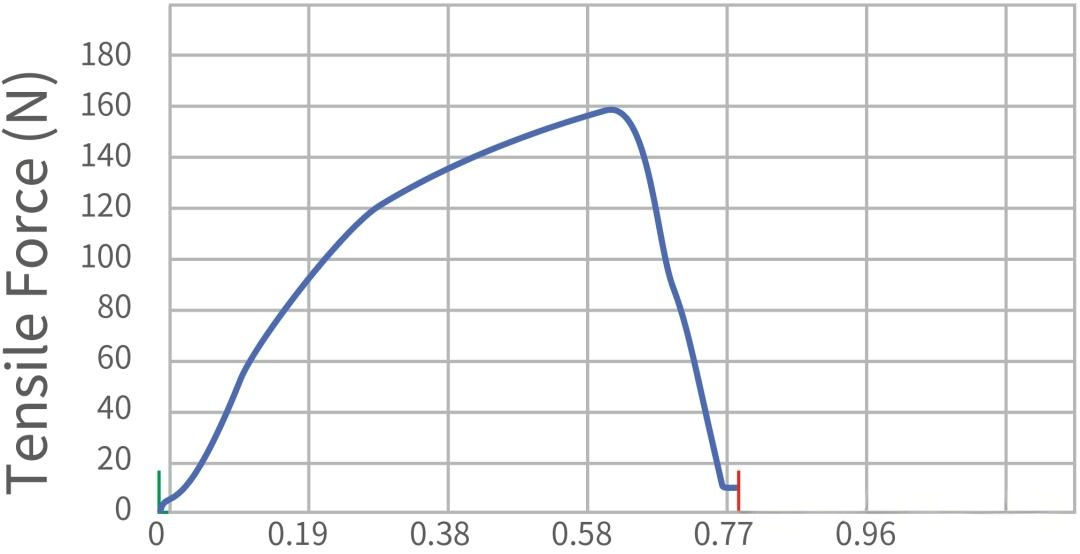

拉伸曲線呈彈性階段—非線性階段—快速斷裂三階段;

峰值拉力約158 N,對應伸長0.636 mm,隨后快速失效;

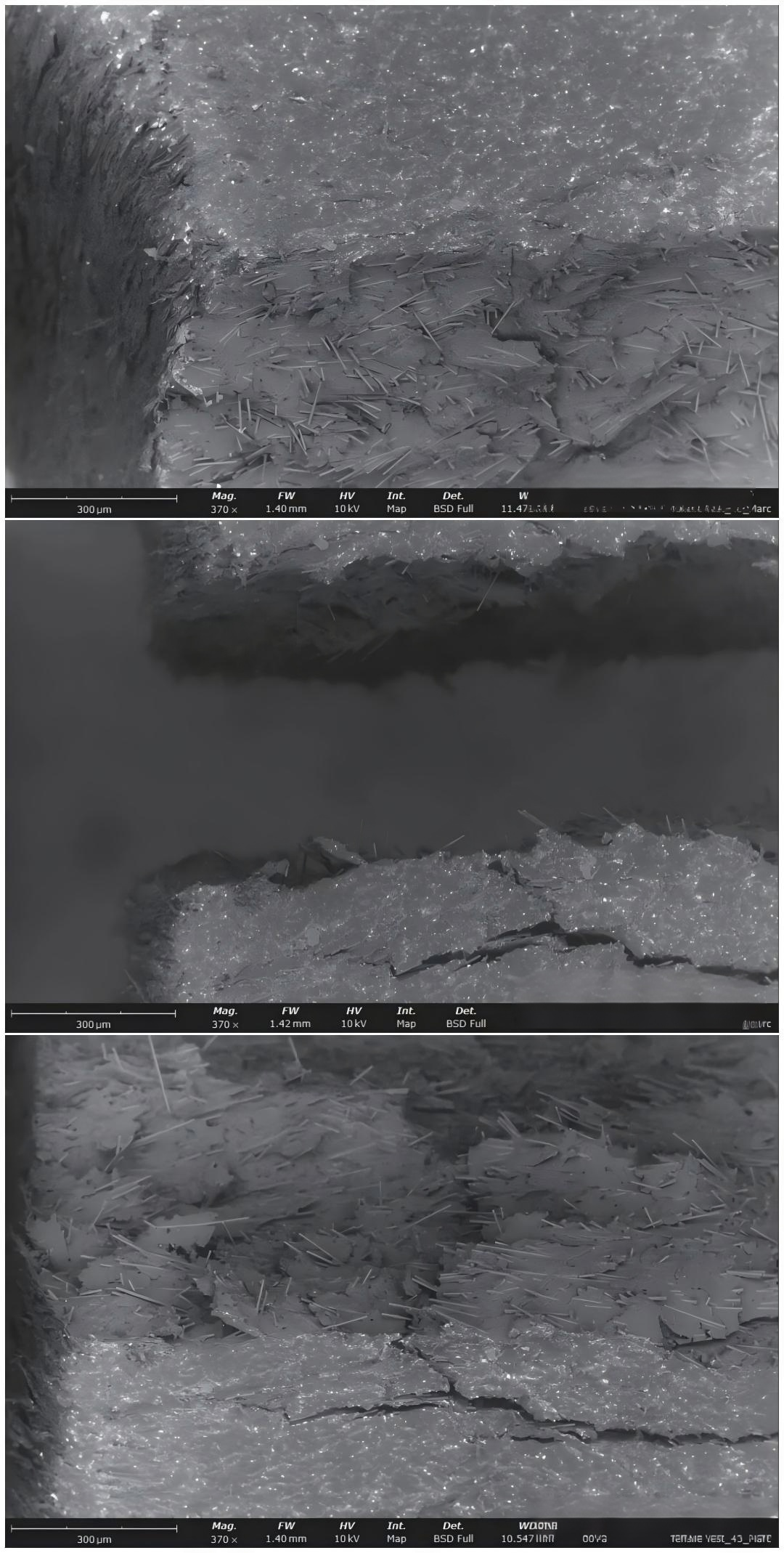

SEM 視頻揭示微裂紋的萌生與擴展過程,斷口觀察顯示大量纖維拔出與界面脫粘,驗證了材料的脆性斷裂特征。

圖10:原位拉伸拉力–位移曲線

圖11:斷口表面掃描電鏡圖像

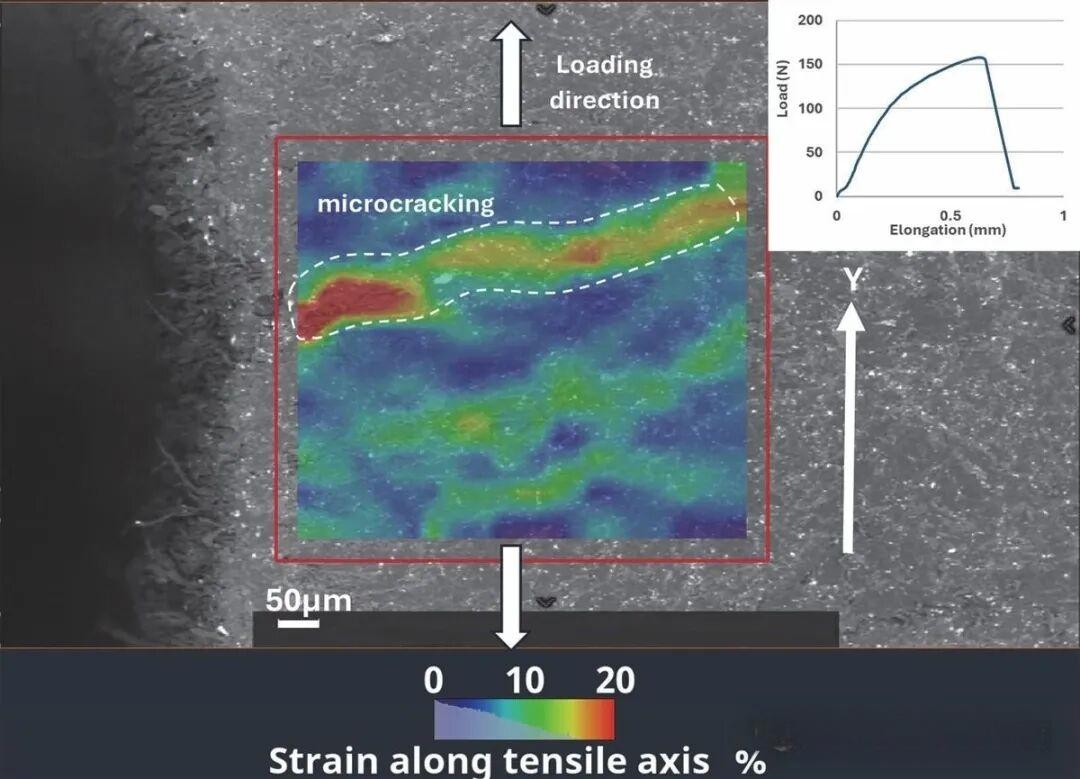

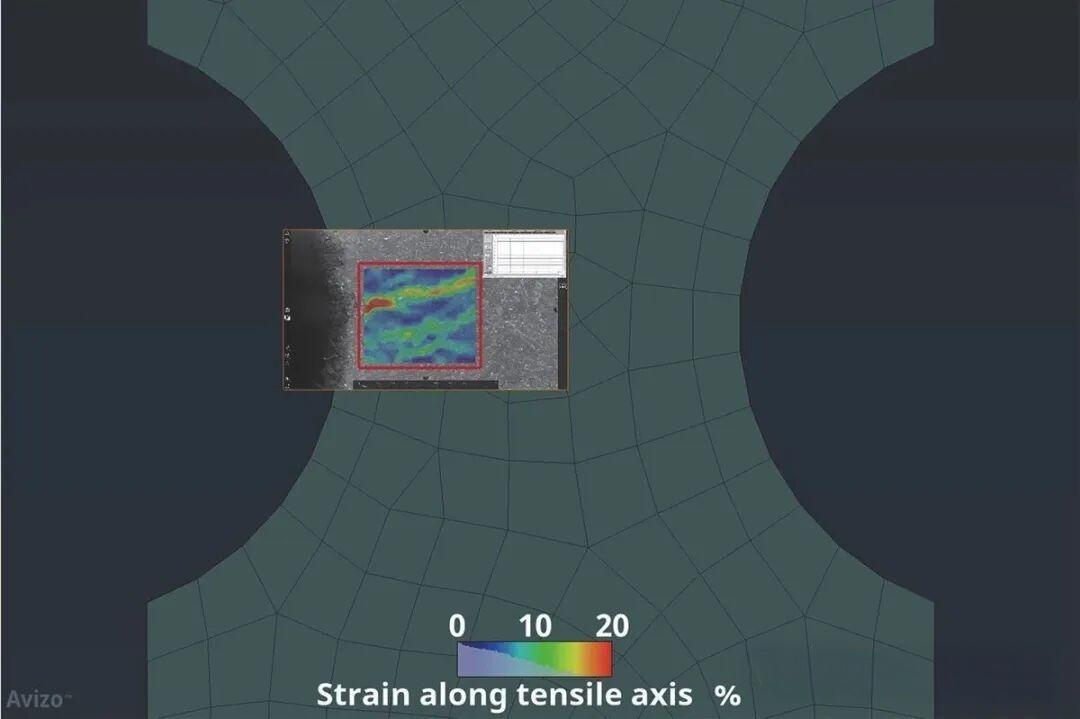

圖12:掃描電鏡幀疊加軸向應變場 Eyy

數字圖像相關(DIC)分析

通過 Avizo 軟件對 SEM 視頻實施 2D DIC 分析,計算表面位移場與應變場。

結果發現:

主軸向應變 Eyy 約在上部形成 5° 傾斜的高應變帶;

在應變帶中裂紋快速擴展,最終導致宏觀斷裂;

實驗應變場與有限元模擬結果高度一致,驗證了建模方法的準確性。

圖13:有限元網格與 DIC 區域(紅色方框)對比

圖14:應變隨位移變化曲線

圖15:代表性體積元的有限元模擬結果

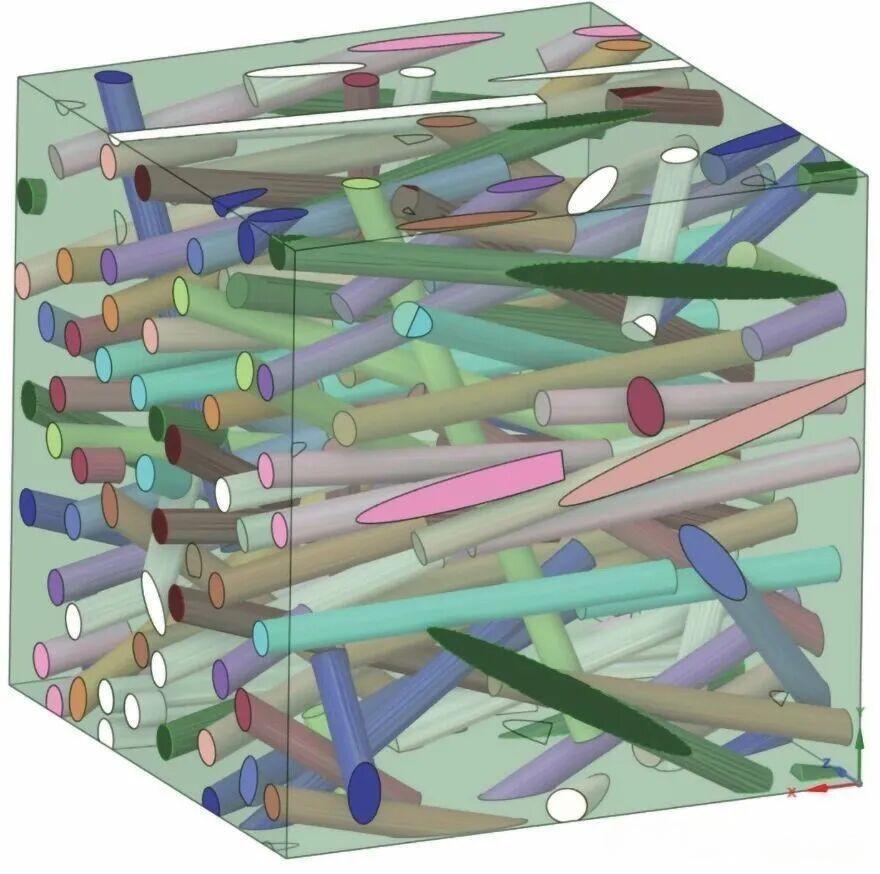

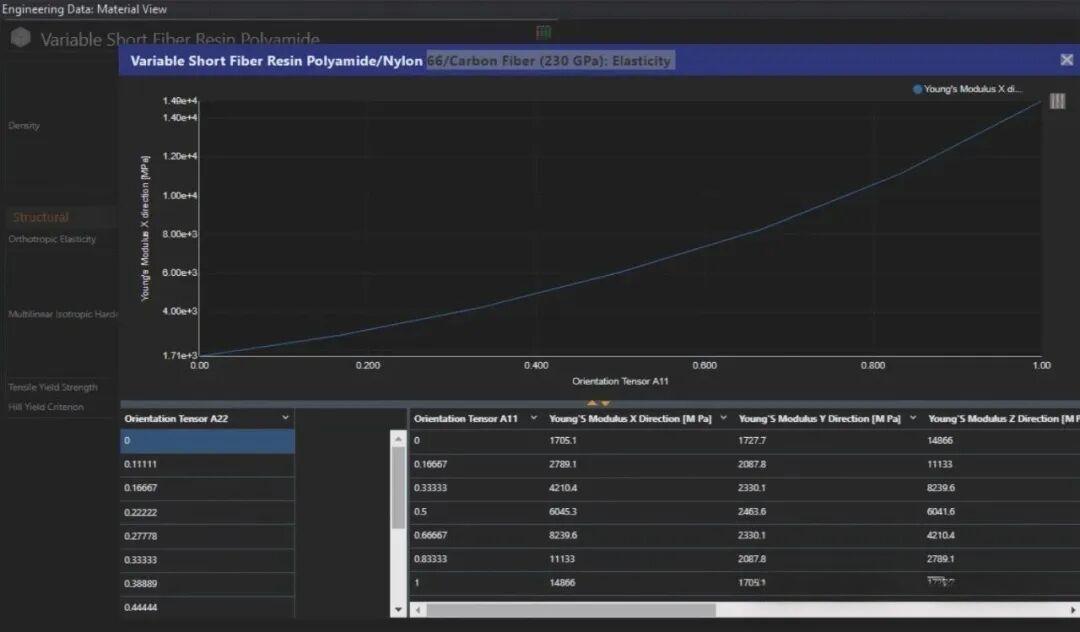

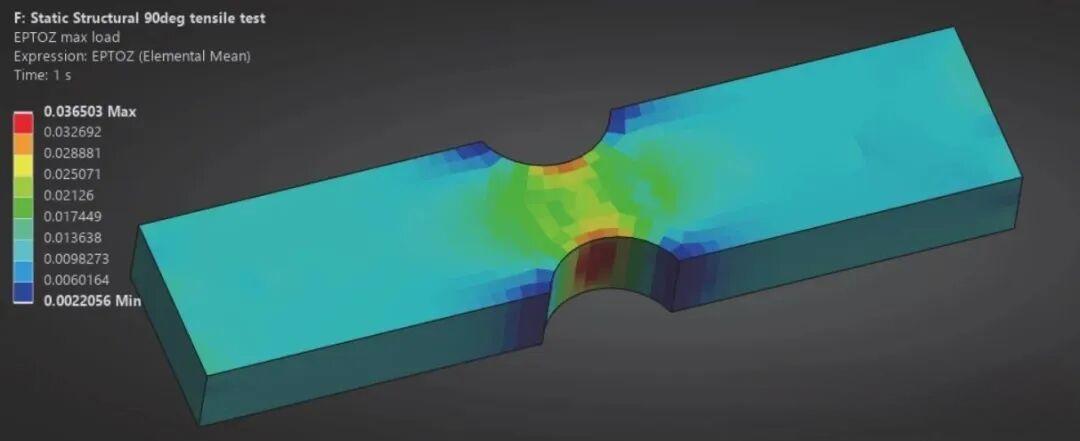

數值建模與仿真

利用 Ansys Workbench 平臺進行建模:

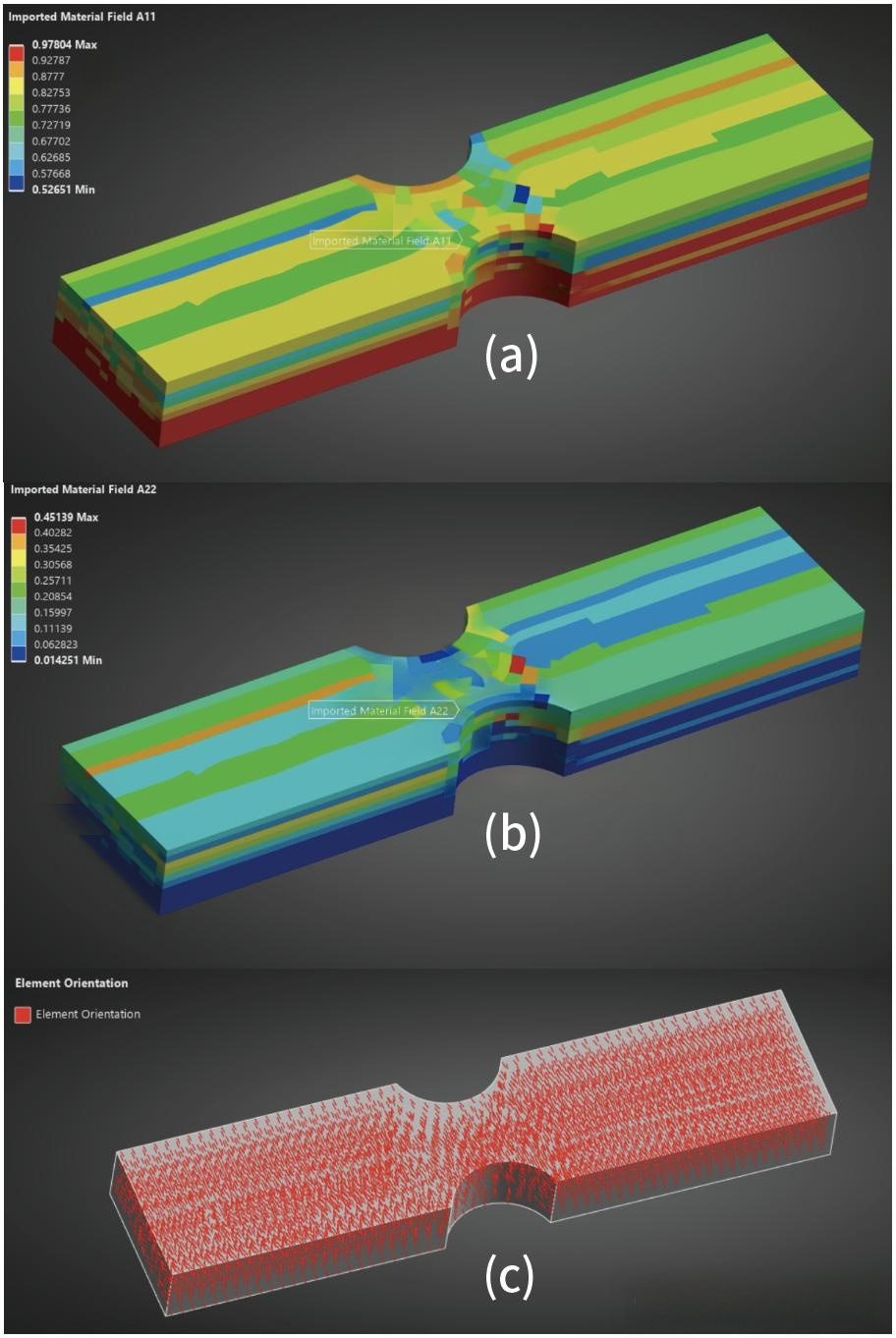

通過 CT 導出的纖維取向張量輸入模型

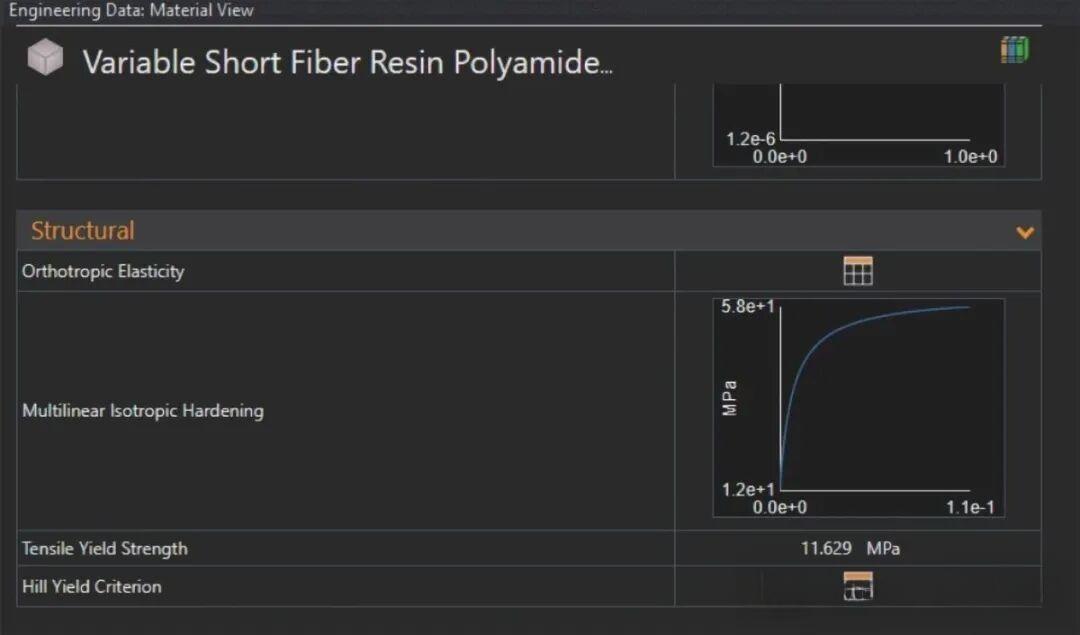

在 Material Designer 中建立各向異性彈塑性材料卡片

將張量映射到有限元網格的局部坐標系,實現材料屬性隨纖維取向變化

圖16:材料卡與取向張量插值示意

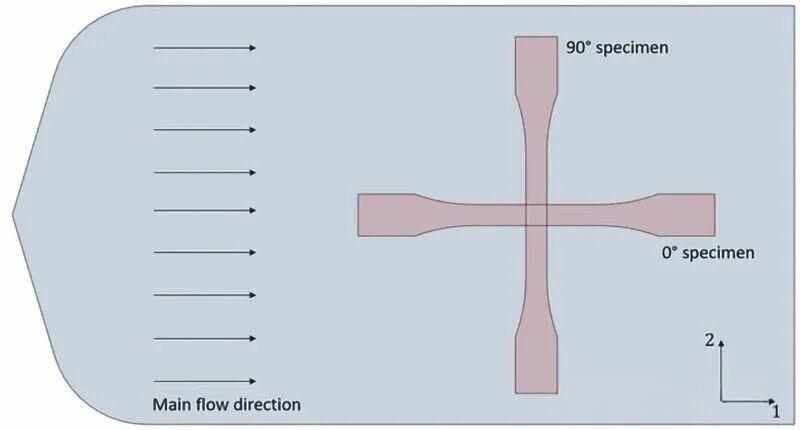

圖17:用于材料標定的標準樣件示意

圖18:最終材料模型(各向異性屈服與硬化)

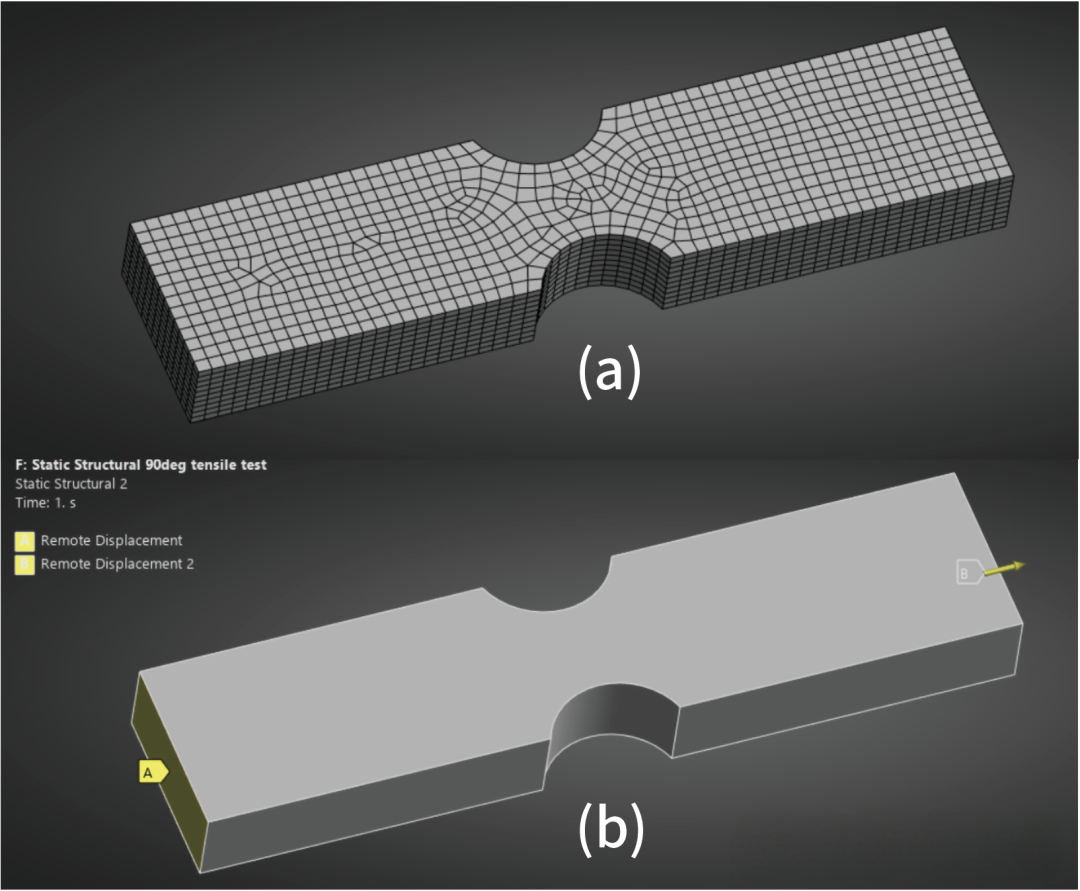

圖19:SFRC 建模的網格與拉力設置

圖20:纖維取向張量映射結果

圖21:軸向應變分布模擬結果

結論

該研究展示了從原料回收、3D 打印、顯微成像到數值建模的全鏈路表征方法。通過整合顯微CT、掃描電鏡、DIC 與有限元分析,實現了對再生碳纖維復合材料的精確描述與性能預測。

這種方法不僅推動了可持續復合材料的工業化應用,也為預測性材料設計與綠色制造提供了范例。未來,制造商可通過類似的綜合分析手段,自信地設計兼具高性能與環保特性的復合部件。